Dilken Çelebi

Demet Demir

München erinnern

Ein Plädoyer für eine konsequente Ermittlung und Verfolgung rassistisch motivierter Straftaten

Am 22.07.2016 um 17:50 Uhr betrat der 18-jährige rechtsextreme Täter den Toilettenraum in einem Schnellrestaurant im Münchener Olympia-Einkaufszentrum (OEZ). Dort bereitete er den Einsatz seiner Tatwaffe, eine Glock 17, vor, die er im Darknet unter dem Nutzernamen „Maurächer“ erwarb. Im Vorfeld bemühte sich der Täter durch Nutzung eines gefaketen Facebook-Accounts, migrantisierte Menschen zum späteren Tatort zu locken. Sein Ziel soll es ebenfalls gewesen sein, ehemalige Mitschüler*innen zum Erscheinen zu verleiten, die ihn jahrelang gemobbt haben sollen. Um 17:51 Uhr ging er mit seiner einsatzbereiten Waffe los und erschoss gezielt insgesamt neun Menschen. Bei den Opfern handelt es sich ausnahmslos um Menschen aus Familien mit Migrationsgeschichte. Sechs der Ermordeten waren minderjährig, zwei weitere erst 19 und 20 Jahre alt.

Die rechtsextreme und rassistische Einstellung des Täters

Zeug*innen berichteten, dass der Täter bei seiner Tat u.a. „Ich bin kein Kanake, ich bin Deutscher“, „Ich hasse Euch Moslems“, „Ihr habt den Tod ins Land geholt“, „Scheiß Türken, ich bin Deutscher“, „Ich bin Deutscher, ich bin hier geboren, wegen den Scheiß-Kanaken tue ich das“, „Jetzt ficke ich Euch alle!“ gerufen haben soll. Ermittlungen zeigten, dass der Täter eine Datei auf seinem Computer mit dem Inhalt „Ich werde jeden Deutschen Türken auslöschen egal wer“ abgespeichert hatte. Die weiteren Ermittlungsergebnisse weisen darauf hin, dass sich der Täter im Internet auf (rechten) Plattformen radikalisierte. Dort hat er gegenüber anderen Usern geäußert, dass er Türken mit „Headshots“ umbringen wolle. Auch „Sieg Heil!“-Rufe sowie Hakenkreuze sollen vom Täter benutzt worden sein, die mit einer antisemitischen Haltung einhergingen. Auf der Spieleplattform „Steam“, auf der sich viele Rechtsextreme finden, die Terrorist*innen glorifizieren, verehrte der Täter frühere Amokläufer offen.

Das Datum scheint daher nicht zufällig gewählt. Es handelt sich beim 22.07.2016 um den fünfjährigen Jahrestag des rechtsterroristischen Attentats durch den 77-fachen Mehrfachmörder Anders Behring Breivik, den der Täter bewunderte. Auch der Tatort war nicht wahllos ausgesucht. Das Schnellrestaurant ist als Treffpunkt von migrantisierten Kindern und Jugendlichen in einem Ortsteil bekannt, der einen hohen Anteil von Einwanderungsfamilien aufweist. Für die bayerische Regierung stand demnach früh fest, dass jedenfalls hinsichtlich der ersten Getöteten das äußere Erscheinungsbild eine maßgebliche Rolle für den Täter gespielt haben dürfte. Der bayerische Verfassungsschutz bestätigt, dass die Opferauswahl durchaus rechtsextremistisch motivierten Taten entspreche.

Amoktat statt rechter Terror: Die verkürzte Einordnung durch die Behörden

Und trotzdem wurde diese augenscheinlich rechtsextremistische Komponente bei der Aufarbeitung des Falles aus dem Blick gedrängt. Im Fokus der Ermittlungen stand die Mobbingerfahrung des Täters, die die Ermittler*innen die Tat vom 22.07.2016 als unpolitische „Amoktat“ haben abtun lassen. Tatantreibend seien vor allem die Rachegefühle des Täters gewesen. Die rassistischen Motive, die sich nicht zuletzt deutlich in seinen Aussagen bei Ausführung der Tat geäußert haben, und die mehr als sichtbaren rechtsextremistischen Verbindungen des Täters sind durch die Betitelung als „Amoktat“ nicht hinreichend beachtet und gewürdigt worden. Das rassistische Gedankengut schien nebensächlich und für die Einstufung der Tat nicht relevant. Diese behördliche Einordnung wird dem Gesamtbild der Tat und der Bedeutung für das gesamtgesellschaftliche Zusammenleben bei weitem nicht gerecht. Statt die demokratiegefährdende Komponente der Tat anzuerkennen, die ein terroristischer Anschlag nach sich zieht und so nicht Einzelne, sondern die gesamte Gesellschaft bedroht, wurde auf die Pathologisierung eines Einzeltäters gesetzt. Das Ergebnis: Der Täter sei ein psychisch gestörter, persönlich gekränkter Einzeltäter gewesen. Der Täter entspreche nicht dem klassischen rechtsextremen Täter, sodass seine Tat allein ein Amoklauf sei. Dass sich diese persönliche Komponente nicht im Widerspruch zu einer gleichfalls politischen Komponente verhalten muss, wurde verkannt. Mit dieser Fehleinschätzung wird den Opferfamilien nicht nur die Anerkennung des ihnen widerfahrenen Unrechts verwehrt. Vielmehr werden mit der fehlenden Anerkennung Barrieren für die Aufarbeitung geschaffen und notwendige Konsequenzen vermieden. Eine adäquate Unterstützung für die Betroffenen wird so blockiert, von zufriedenstellender Präventionsarbeit ganz zu schweigen.

Noch von größerer Tragweite ist jedoch, dass ein gesamtgesellschaftliches Problem aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein gedrängt wird. Rassismus und Rechtsextremismus sind Angriffe auf die Demokratie und stellen eine Bedrohung des menschlichen Zusammenlebens dar. Entsprechend müssen solche Angriffe auch deklariert und nicht als Einzeltat ohne Auswirkung auf unser gesellschaftliches Zusammenleben verharmlost werden.

Die fehlende Berücksichtigung des rassistischen Motivs und die Bedeutung von § 46 Abs. 2 Strafgesetzbuch

Zusätzlich dazu ist eine solch ungenügende Einstufung auch in strafrechtlicher Hinsicht nicht angemessen. In § 46 Abs. 2 StGB, der die Strafzumessung regelt, heißt es:

Bei der Zumessung wägt das Gericht die Umstände, die für und gegen den Täter sprechen, gegeneinander ab. Dabei kommen namentlich in Betracht:

die Beweggründe und die Ziele des Täters, besonders auch rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische oder sonstige menschenverachtende, die Gesinnung, die aus der Tat spricht (…)

Es handelt sich bei der Aufzählung um sog. Strafzumessungskriterien. Strafzumessungskritieren sind Umstände, die von den Gerichten herangezogen werden, um die im Einzelfall der Schuld des Täters entsprechende Strafe zu bestimmen. Für rassistisch motivierte Straftaten bedeutet das, dass diese Tatmotivation zu Lasten der Täter*innen bei der Bildung der konkreten Strafe heranzuziehen ist und so zu einer höheren Strafe führen kann. Damit Gerichte diese Umstände wie gesetzlich vorgesehen berücksichtigen können, müssen die Ermittlungsbehörden die Vorarbeit durch umfassende Ermittlungen leisten.

Die explizite Auflistung von rassistischen Beweggründen wurde im Jahr 2015 durch eine Gesetzesänderung vorgenommen. Hintergrund dieser Gesetzänderung waren rechtsextreme Taten und die damit verbundenen Missstände und Versäumnisse bei der Ermittlungsarbeit. Ausschlaggebend für die konkrete Gesetzesänderung waren die Taten des sog. Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU), bei dem die Ermittlungen viel zu spät in die Richtung der Verfolgung von Rechtsextremismus und Rassismus liefen und der NSU dadurch über lange Zeit währen konnte. In der Gesetzesbegründung (BT-Drucks. 18/3007) wurde entsprechend hervorgehoben, dass der NSU-Untersuchungsausschuss fraktionsübergreifend zum Ergebnis gekommen sei, dass Korrekturen und Reformen auch im Bereich der Strafverfolgung dringend geboten seien und daher u.a. die Änderung von § 46 StGB erfolge.

Zu beachten ist allerdings, dass die nun explizit aufgezählten Strafschärfungsgründe auch vor der Änderung im Jahr 2015 von den Gerichten zu Lasten der rassistisch motivierten Täter*innen zu berücksichtigen waren. Denn rassistische Motive waren schon vor der Gesetzesänderung unter die menschenverachtenden Motive zu fassen und von den Ermittlungsbehörden und Gerichten zu würdigen. Das bedeutet, dass die Aufzählung nur einen klarstellenden Charakter aufweist. Die Notwendigkeit einer solchen Klarstellung zeigt aber, dass die Würdigung wohl nicht in jedem Fall ausreichend umgesetzt wurde. So hält der BGH im Jahr 2020 (3 StR 40/20) für einen noch vor der Gesetzesänderung erfolgten Fall, bei dem rassistisch motivierte Straftaten in Rede standen, fest, dass das Gericht die Tatmotivation der Täter auch ohne die explizite Nennung in § 46 Abs. 2 StGB hätte berücksichtigen müssen, was das Landgericht verpasst hatte. In dem Urteil heißt es: „Hier hat es sich aufgedrängt, eine fremdenfeindliche Tatmotivation des Angeklagten als einen für beide Taten strafschärfenden Umstand in die gebotene umfassende Gesamtabwägung einzubeziehen.“

Insgesamt dient die explizite Nennung rassistischer Motive primär der Förderung umfassender Ermittlungen sowie einer Sensibilisierung der zuständigen Ermittlungsbeamten und den richtenden Personen für Taten mit rassistischem Hintergrund.

Dass dies auch nach der Gesetzesänderung noch Schwierigkeiten bereitet, zeigt sich exemplarisch am Fall vom OEZ München. Auch hier hatte es sich aufgedrängt, die rassistische Motivation des Täters umfassend zu ermitteln und im Anschluss die Tat auch als eine solche einzustufen. Es gab für die zuständigen Beamten keinen Raum, das Geschehen im reinen Amoklauf-Kontext zu belassen. Die Hinweise waren erdrückend. Die Opferfamilien selbst erkannten das rassistische Motiv des Täters sofort.

Dabei bewegt man sich hierbei nicht in dem – auch seitens Vertreter*innen der Justiz oft angeführten – Spannungsfeld zwischen dem, was ein Strafprozess leisten kann und dem, wo die Grenze zum zivilgesellschaftlichen Engagement oder politische Handlung beginnt. Wenn angeführt wird, der Strafprozess sei nicht der Ort, um gesellschaftliche Probleme aufzudecken, ist dies schlicht verkürzt. Ähnliche Argumentationen wurden seitens der Generalbundesanwaltschaft im NSU-Prozess angeführt. Es steht außer Frage, dass aufgrund des individuellen Schuldprinzips die Lösung eines gesellschaftlichen Problems nicht auf den Strafprozess abgewälzt werden kann. Ist der Täter aber selbst von rassistischen Motiven maßgeblich angetrieben worden, spielt das für seine individuelle Schuld eine Rolle und muss sich in seiner Strafzumessung niederschlagen, wie § 46 Abs. 2 StGB ausdrücklich festhält. In der Konsequenz müssen rassistische Motive in jedem Fall mit den strafprozessualen Mitteln herausgearbeitet und in den Strafprozess eingeführt werden. Dies ist eine Aufgabe, die das Gesetz der gesamten Justiz auferlegt. Es ist daher ernüchternd, wenn allein Nebenklagevertreter*innen, auf deren Schultern die Umsetzung regelmäßig lastet, sich mit allen prozessualen Mitteln bemühen, auf die Berücksichtigung rassistischer Motive zu drängen.

Keine Einstufung als „politisch motivierte Kriminalität“

Im Fall OEZ hat sich der rechtsextreme Täter im Anschluss an seine Mordtaten selbst erschossen, sodass seine gerichtliche Strafverfolgung nicht mehr möglich war. Das entschuldigte die ermittelnden Beamten jedoch nicht. Zum einen bereits deshalb nicht, weil die Tat dennoch in der jährlichen polizeilichen Kriminalstatistik „politisch motivierte Kriminalität“ hätte eingestuft werden müssen. Ohne eine zutreffende Einstufung wird die Dimension solcher Hassverbrechen schlichtweg verschleiert. Das hat direkte Implikationen auf einen politischen Handlungsdruck und letztlich dadurch erwirkte politische Maßnahmen.

Der Strafprozess gegen den Waffenhändler

Zum anderen bestand im Fall des OEZ darüber hinaus in juristischer Hinsicht eine weitere Besonderheit. Denn auch wenn der unmittelbare Täter selbst nicht hätte angeklagt werden können, so wurde im Anschluss der Tat der Waffenverkäufer – selbst ein Täter mit rechtsextremistischen Verbindungen – wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und verurteilt. Auch in diesem Urteil (LG München, Urt. v. 19.01.2018 – 12 Kls 111 Js 239798/16) geht die rassistische Einstellung des Haupttäters unter. Primär wird darauf abgestellt, dass der Täter psychisch krank gewesen sei, gemobbt wurde und für dieses Mobbing überwiegend türkisch- und balkanstämmige Jugendliche verantwortlich waren. Deshalb habe der Haupttäter später Hass auf Jugendliche dieser Herkunftsländer entwickelt. Dass das Verantwortlichmachen einer bestimmten Personengruppe für das „Übel“ der Welt nur aufgrund ihrer zugeschriebenen Ethnie und unter Außerachtlassung ihrer individuellen Persönlichkeit gerade Kern rassistischer Verhaltensweisen ist, findet hier keine Erwähnung. Lediglich an einer Stelle des Urteils wird der Haupttäter ausdrücklich als „rechtsradikal“ bezeichnet.

Fahrlässige Tötung oder Beihilfe zum Mord? Die Suche nach dem Wissen und Wollen des Waffenhändlers

Auch in Bezug auf den Waffenhändler selbst hätte bei der Frage, ob juristisch eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord statt lediglich wegen einer fahrlässigen Tötung vertretbar wäre, eine zutreffende Vorabeinordnung des Gesamtgeschehens mitsamt den rassistischen und rechtsextremen Verknüpfungen einen entscheidenden Beitrag leisten können. Juristisch notwendig für die Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord wäre die Feststellung des Gerichts gewesen, dass der Waffenhändler Vorsatz im Hinblick auf das spätere Attentat hatte. Dabei hätte es ausgereicht, wenn dieser billigend in Kauf genommen hätte, dass der Haupttäter mit der von ihm erworbenen Waffe Menschen töten wird (sog. Eventualvorsatz). Oder in anderen Worten: Der Waffenverkäufer hätte die Möglichkeit des tödlichen Einsatzes der verkauften Waffe erkennen und sich damit abgefunden haben müssen, wobei eine Gleichgültigkeit für den Vorsatz ausreicht. Die letzte der beiden Voraussetzungen, die Gleichgültigkeit des Waffenhändlers, wurde in der Hauptverhandlung deutlich bestätigt. Nicht nur, dass zu Tage getreten ist, dass der Waffenhändler sein finanzielles Gewinnstreben voranstellte und trotz auffälligem Verhalten des Attentäters ihm Waffe und Munition übergab. Die Beweisaufnahme hat nicht zuletzt die erschreckende Erkenntnis gebracht, dass der Massenmord den Waffenhändler unmittelbar nach der Tat – vermutlich aufgrund seiner rechtsextremen Gesinnung – kalt gelassen hat. Er habe keine angemessene Reue gezeigt und sei über seine Erwähnung in den Medien gar stolz gewesen. Dies wird durch den Umstand bestätigt, dass der Waffenhändler nach einer kleinen Verkaufspause – scheinbar aus Sorge vor der Strafverfolgung – es sich nicht nehmen lassen hat, seinen Waffenhandel fortzuführen. Spätestens mit dem Waffenhandel nach dem Attentat steht unzweifelhaft fest, dass ihm der tödliche Ausgang seines Handelns schlichtweg gleichgültig gewesen ist. Dieses Nachtatverhalten kann als Indiz für seine Einstellung zum Zeitpunkt der Übergabe von Waffe und Munition durchaus herangezogen werden.

Im Vordergrund für die Bejahung des Eventualvorsatzes stand aber die Frage, was der Waffenhändler bezüglich der späteren Tat wusste. Hinsichtlich dieser Wissenskomponente (das Für-Möglich-Halten der späteren Tat), ist es nicht erforderlich, dass der Waffenhändler die Tat in ihren Einzelheiten kannte. Er muss nicht gewusst haben, wie, wo, wann oder wie viele Menschen mit der Waffe getötet werden sollten. Er muss nicht einmal den Attentäter gekannt haben. Die Kenntnis über die Möglichkeit, dass die Waffe tödlich gegen Menschen eingesetzt werden soll, reicht aus, um juristisch den Vorsatz vertretbar anzunehmen.

Dies vermochte das Gericht nicht zu erkennen. Das Gericht war davon überzeugt, dass der Waffenhändler wie der Attentäter eine rechtsextreme Gesinnung aufweise, aber tatsächlich keine Kenntnis von dem geplanten Massenmord gehabt habe. Gestützt wird diese Überzeugung zunächst auf die Behauptung des Waffenhändlers, er habe Waffen stets nur als Schutz und Sammlungsobjekt betrachtet und deshalb einen tödlichen Einsatz durch den Täter nicht erwartet. Diese Behauptung hätte bereits deshalb nicht überzeugend sein müssen, weil ein Zeuge berichtete, der Waffenhändler habe ihm gegenüber in einer Situation geäußert, er wolle alle Menschen ausradieren und selbst im Kugelhagel der Polizei sterben. Es ist jedoch wieder bezeichnend, dass das Gericht die Unkenntnis des Waffenhändlers u.a. auch darauf stützt, dass der Haupttäter nach Überzeugung des Gerichts Einzeltäter gewesen sei. Gleichzeitig stand für das Gericht aber fest, dass der Attentäter dem Waffenhändler erzählte, er brauche die Waffe zum Selbstschutz vor „Kanaken“. Der Täter sei aufgebracht gewesen, da sein Auto angeblich von Türken bzw. irgendwelchen „Kanaken“ zerkratzt, er vor kurzem in eine „Assi-Gegend“ gezogen und von Leuten bedroht worden sei. All diese Aspekte könnten zur Annahme führen, dass der Waffenhändler den tödlichen Einsatz gegen Menschen gerade nicht ausschließen konnte. Außerdem hätte der Verkäufer von der rechtsextremen Gesinnung seines Käufers ausgehen können, da dieser ihm gegenüber abfällig über „Türken“ und „Kanaken“ sprach. Auch der Username „Maurächer“ war dem Verkäufer bekannt, der diese Tatsache im Zusammenhang mit allen weiteren Hinweisen vollständig ignorierte.

Der Attentäter teilte seinem Waffenverkäufer mit, dass er „vielleicht ein paar Kanaken“ abknallen werde

Und noch viel bedeutender ist der Umstand, dass der Täter dem Waffenverkäufer mitteilte, dass er, sollte Munition übrig bleiben, „vielleicht ein paar Kanaken“ abknallen werde. Der Waffenhändler habe sich erschrocken, den späteren Massenmörder mehrfach gefragt, ob er „wirklich keine Scheiße damit“ baue, aber – zugleich deutlich dazu im Widerspruch – die Aussage nicht ernst genommen. Ein mehrfaches Nachfragen kann durchaus als ein Für-Möglich-Halten eines Tötungsdelikts verstanden werden und spricht mindestens für eine Verunsicherung über die Ernsthaftigkeit der Aussage. Das Gericht hätte die Relativierung dieser Tatsache durch die Angabe des Waffenhändlers, er habe diese Aussage des Attentäters nicht ernst genommen, angesichts der offenen rechtsextremen Gesinnung des Waffenhändlers als reine Schutzbehauptung, also eine Lüge, einordnen können. Es ist auch nicht weit hergeholt, die Vergewisserung des Waffenhändlers als Zeichen seines Misstrauens zu sehen. Dass der Waffenhändler demnach seinem Misstrauen zum Trotz die Waffe an den Haupttäter dennoch verkaufte, ist vor allem deshalb beachtlich, weil er nach eigenen Angaben auf ein persönliches Treffen mit dem Haupttäter beharrte, gerade um sich ein Urteil über den Täter bilden zu können. Interessanterweise war das Gericht trotz dieser Behauptung des Waffenhändlers gerade davon überzeugt, dass dieser jegliche Bedenken im Hinblick auf die Zuverlässigkeit seiner Kunden aufgrund seines Gewinnstrebens hintanstellte und ihm die Möglichkeit des Einsatzes von im Darknet verkauften Waffen zu terroristischen Anschlägen bewusst gewesen sei.

Eine andere Bewertung des gesamten Geschehens war also zumindest denkbar. Stattdessen hat das Gericht das Narrativ des einzelnen einsamen Wolfs, dessen rechtsextreme Gesinnung nur ein Nebenprodukt seiner psychischen Störung ist, weiter verfestigt und dem Waffenhändler so die Möglichkeit eingeräumt, sich aus seiner Verantwortung herauszuziehen. Eine Bagatellisierung rechtsextremen Gedankenguts par excellence. Das Signal an die Gesellschaft: fatal.

Das Schweigen des Urteils zur Vernetzung des Waffenhändlers

Möglicherweise wäre das Gericht zu einer anderen Einschätzung gekommen, hätten die Ermittlungsbehörden mögliche Verbindungen zwischen dem Waffenhändler und dem Täter auf rechtsextremen Plattformen aufgedeckt – insbesondere solche auf der Plattform „Steam“. Für die ermittelnden Beamten habe diese Plattform keine weiteren Anhaltspunkte geliefert. Es bleibt somit unklar, ob der Waffenhändler als überzeugter Rechtsextremist sehr wohl wusste, welche Gesinnung der Täter aufwies, weil er selbst (rechtsextreme) Plattformen, möglicherweise sogar die Plattform „Steam“ nutzte. In dem gesamten Urteil finden sich keine Beweisergebnisse dahingehend, wie weit vernetzt der Waffenhändler in der rechten Szene gewesen ist und ob ihm die Identität des Attentäters allein deshalb bekannt gewesen sein musste. Es kann daher sein, dass z.B. entweder keine Ermittlungen in die Richtung getätigt wurden oder die Ermittlungsergebnisse mangels Bedeutung nicht in die Hauptverhandlung eingeführt worden sind. Jedenfalls wäre eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der rechten Struktur und ihre Vernetzung vorliegend auch für die Ermittlung eines Vorsatzes des Waffenhändlers interessant gewesen.

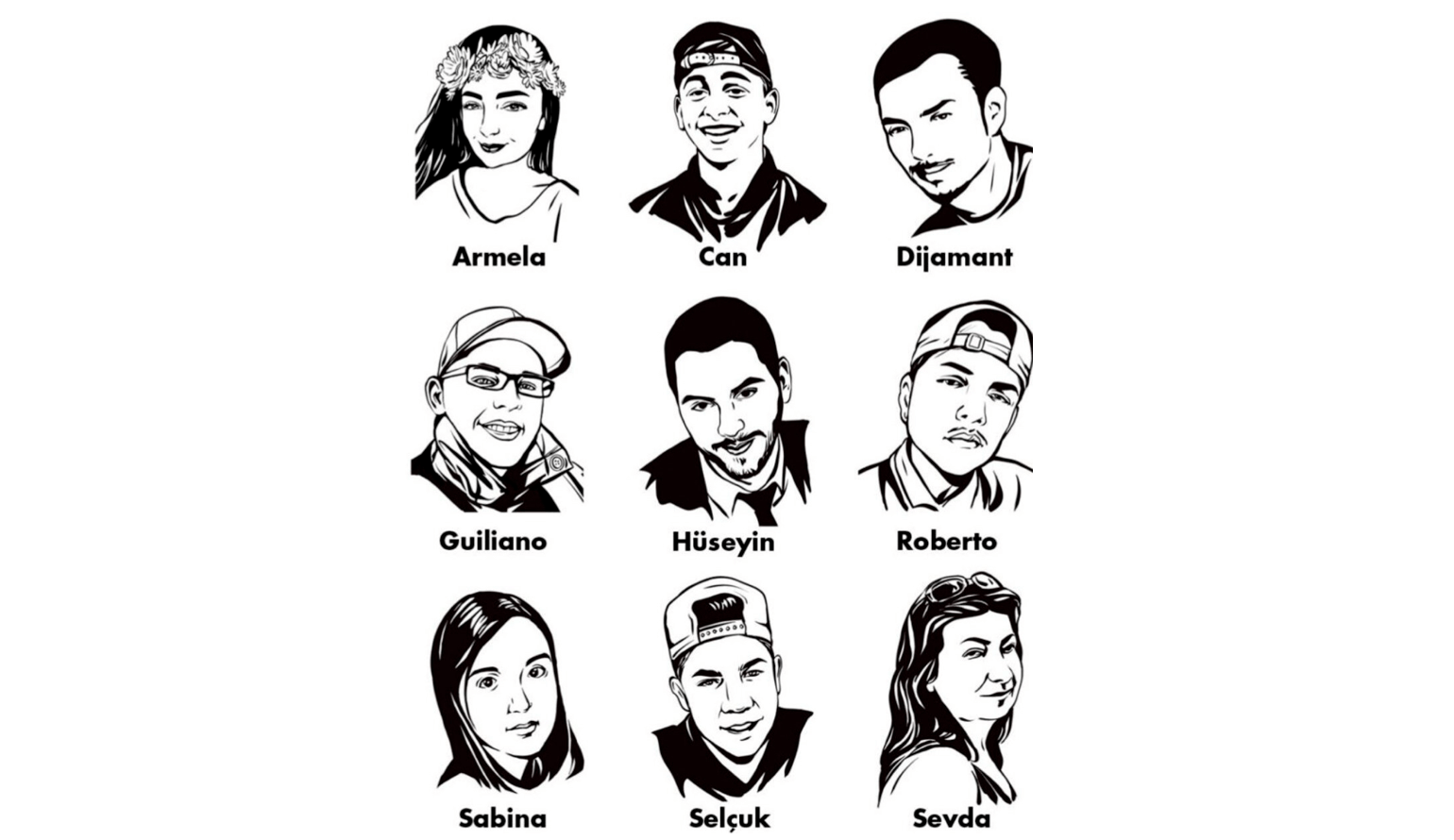

Insgesamt hat es im Fall des OEZ mehrere Jahre gedauert, bis die Ermittler*innen, die Justiz, die mit der Aufarbeitung des Falles befassten Personen und die Politik die Einstufung der Tat als rassistisches und rechtsextremes Hassverbrechen und damit als ein politisch motiviertes Verbrechen eingestuft haben. Selbst wenn Parallelen zu Amokläufen einzuräumen sind und der Täter scheinbar aus keiner politischen Partei oder Organisation heraus die Tat verübt hat, hätte dies die Einstufung der Tat als politisch motiviertes Verbrechen aufgrund der erdrückenden Beweislage nicht verhindern dürfen. Vielmehr zeugt es von Unwissenheit, starrem Kategoriendenken und Unflexibilität bei der Erkennung und Ermittlung rechtsextremer und rassistischer Tathandlungen. Hier muss sowohl die Justiz als auch die Politik wachsam sein. Sie darf sich nicht davor scheuen, die Probleme zu benennen und überzeugende Lösungen zu bieten. Ohne die Anerkennung solcher Taten als das, was sie sind, nämlich rassistisch, terroristisch, rechtsextrem und damit demokratiegefährdend, verwehren wir nicht nur den Opferfamilien die Anerkennung ihres Leids. Wir schaden damit unserer Gesellschaft, in der wir uns in vermeintlicher Sicherheit wägen. Mit diesem Beitrag wollen wir der fehlenden Anerkennung Abhilfe verschaffen. Die Tat von München ist in das allgemeine Bewusstsein zu rücken und auf eine Stufe mit den Taten von Halle und Hanau zu stellen. In Gedenken an:

Armela Segashi

Can Leyla

Hüseyin Dayıcık

Dijamant Zabërgja

Roberto Rafael

Sabina S.

Selçuk Kılıç

Sevda Dağ

Guiliano Kollmann